|

Le blason du 17e porte la

trace de l'histoire de l'arrondissement. La grenade enflammée exprime la

défense héroïque de la barrière de Clichy par le Maréchal Moncey, le 30 mars

1814. Les bâtisses (étymologie de Batignolles) sont symbolisées par les

chevrons. La forme engrêlée de la bordure évoque le quartier des Epinettes. Le

chef rappelle la présence de la famille d'Orléans, Plaine Monceau.

|

|

Au XIXème siècle : Au XIXème siècle :

|

|

|

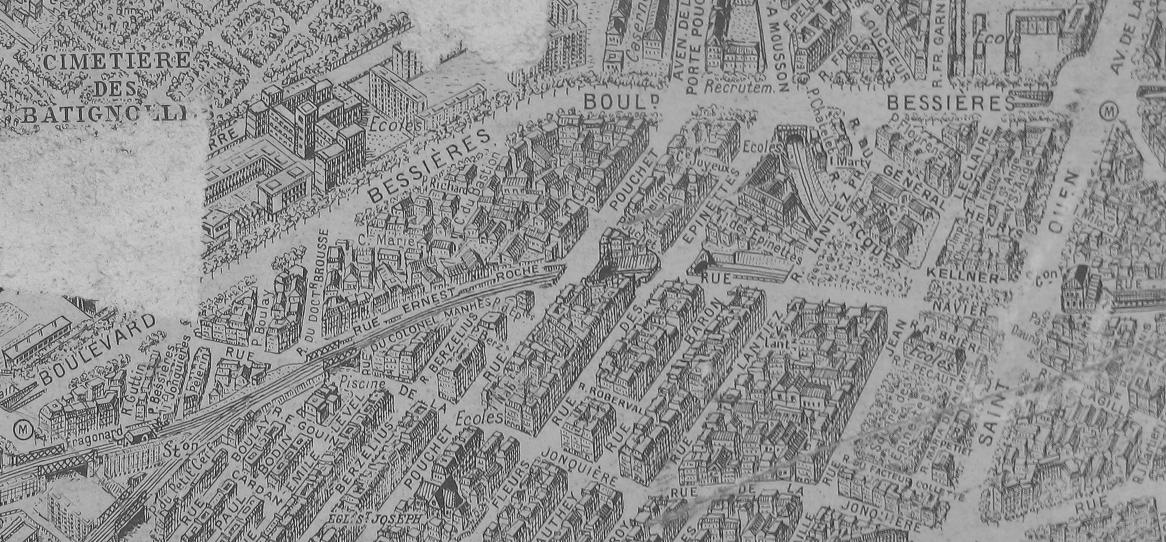

Notre quartier n’est constitué que de champs et

maraîchages ainsi que des prés ou déambule les troupeaux. Les quartiers de Monceau, Batignolles et des Epinettes

appartiennent à la commune rurale de Clichy, aux portes de Paris.

|

|

|

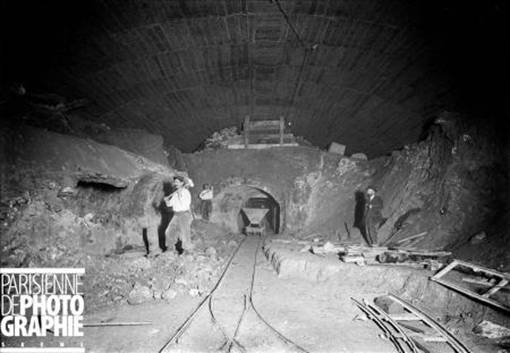

En 1814, des travaux de terrassement sont entrepris au début

de cette année.

|

|

|

En mars 1814, les armées étrangères constituées de 800.000

soldats de l’Empire napoléonien (qui touche à sa fin), forcent les barrières de

Belleville et Pantin, puis prennent la butte de Montmartre. Près de 70.000

hommes de la Garde Nationale protèges le nord et le nord-ouest de la capitale.

Devant l’avancée des armées ennemies, le maréchal

MONCEY rassemble 15.000 hommes volontaires (tirailleurs, élèves des Ecoles

polytechnique et vétérinaire), afin de constituer ses troupes pour défendre la

barrière de Clichy (appelée aujourd’hui Porte de Clichy).

Malgré

le manque d’expérience des volontaires, cela ne les empêche pas de résister

vaillamment au contingent russe, jusqu’à la proclamation de l'armistice du 30

mars 1814.

Barrière de Clichy le 30 mars 1814

Le

maréchal MONCEY fait parti des personnes qui avec NEY, incitent NAPOLEON à abdiquer, selon le

vœu des autres officiers (on peut voir se dresser au centre de la place Clichy,

le monument du maréchal MONCEY, sur un piédestal haut de 8 mètres et ornée de

bas-reliefs, un groupe en bronze haut de six mètres dû à DOUBLEMARD représente

la défense de Paris par ce maréchal).

|

| |

En 1830, suite

à leurs expansions, les villages de Monceau et des Batignolles deviennent indépendants. Le

village des Batignolles entraîne avec lui la partie encore entièrement agricole

du lieu-dit des Epinettes, dont la première mention est retrouvée en 1693 dans

un contrat d'échange de terres.

|

|

|

En 1833,

ouverture du cimetière des Batignolles qui occupe une grande partie de la zone arrière du bastion 43, avant l'édification des fortifications.

|

| |

En

1837, avec

le début de la révolution industrielle, qui accompagne l'essor des chemins de

fer, les évolutions de Monceau et des Batignolles divergent, la construction de

la ligne de Paris à Saint- Germain, projet d'Emile Pereire à l'origine du

réseau ferré. La gare Saint Lazare est inaugurée cette année.

|

| |

Le 05

avril 1841, Louis PHILIPPE, roi de France et son 1er

ministre Adolphe THIERS décident en toute hâte de faire ériger une ceinture

fortifiée devant Paris, car des tensions internationales commencent à

apparaître au sujet de l’Egypte. Le but de cette ceinture fortifiée n’est pas

pour la défense de la capitale contre les ennemis étrangers, mais plutôt pour

maintenir un important contingent de troupes, pour mater les fréquentes émeutes

insurrectionnelles.

L’enceinte fait le tour de Paris sur 33 km de long,

elle est composée :

D’une route

militaire intérieure, De

nombreux bastions, D’un

parapet de 6 mètres de large courant sur les courtines et bastion, D’un

mur d’escarpe d’une épaisseur de 3,5 mètres et de 10 mètres de haut D’un

fossé sec de 40 mètres, D’une

contrescarpe en pente légère. D’un

glacis de 250 mètres de large.

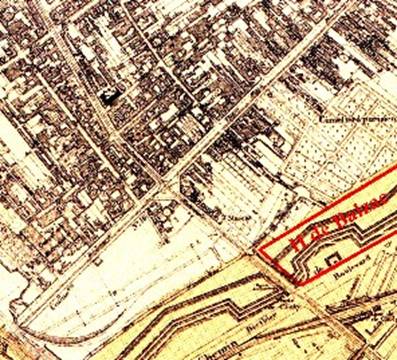

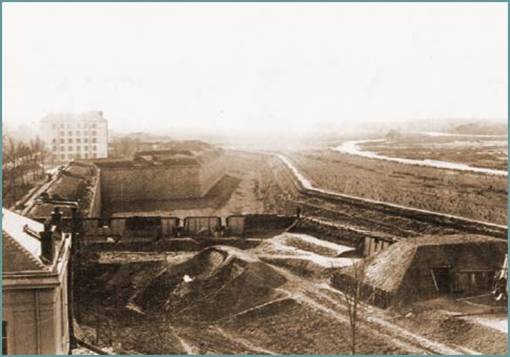

Les

fortifications de Thiers fin XIXème siècle le

long du 17ème arrondissement de Paris

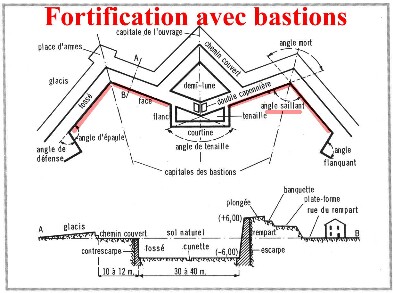

Les

fortifications à la fin XIXème siècle en

gros

Plan, profil

d'un bastion (Larousse)

|

| |

En 1845,

L'habitat

populaire aux Batignolles en 1845

|

| |

En 1846, la

construction des nouvelles fortifications de Paris est achevée, elle remplace

l’enceinte des fermiers généraux des Temps modernes.

|

| |

En 1847, création de la rue de la

cité des Fleurs.

|

| |

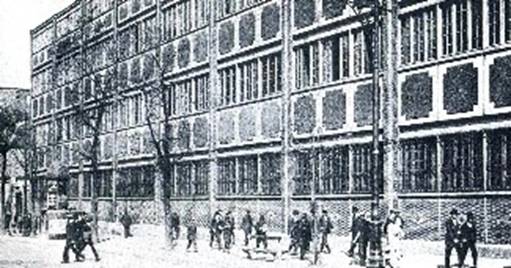

En 1855,

Les

ateliers ferroviaires Gouin aux Epinettes en 1955

|

| |

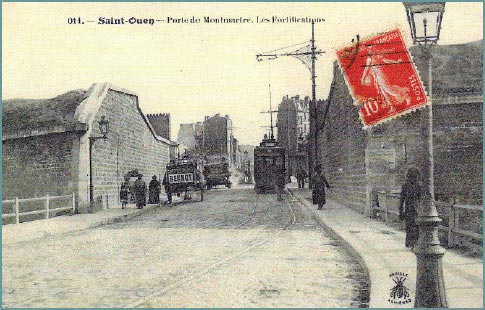

Avant 1860, la porte de Montmartre dans le 18ème

arrondissement est ouverte dans le saillant du bastion 38, pour contrôler

l’entrée du chemin de Montmartre, territoire de Saint Ouen devenu l’avenue de

la porte de Montmartre, et le chemin des Portes Blanches, devenu la rue du

Poteau (18ème arrondissement).

Tout le territoire compris à l'intérieur des

fortifications est annexé à la commune de Paris et naissent officiellement les

quartiers des Batignolles et celui des Epinettes.

|

| |

En 1860, la porte de Saint Ouen est percée dans la courtine,

entre le bastion 39 (ancien Hôpital Bichat) et le bastion 40 (1er

bastion du 17ème arrondissement).

La porte de Montmartre dans le 18è arrondissement (du

nom de Poterne Montmartre *1 avant 1860), est ouverte dans le

saillant du bastion 38 pour contrôler l'entrée du chemin de Montmartre.

Porte

de Saint-Ouen vue du côté Saint-Ouen. À gauche, la courtine du bastion 39, à

droite la courtine du bastion 40

*1 Une poterne est

une petite porte qui était intégrée aux murailles d'une fortification, de façon

discrète et qui permettait aux habitants du château de sortir ou rentrer à

l’insu de l’assiégeant.

|

| |

En 1870, Paris est assiégé durant la guerre, par les forces

prussiennes qui ouvrent de nombreuses brèches dans le mur d’enceinte, à coup de

canon longue portée.

Fortification

face au bd Lannes. Vue prise au début du siège de 1870 des toits de la

gendarmerie enserrant le bastion 56. Au 1er plan, le dessus du bastion 56 et

son canon, au second plan, le bastion 7, son escarpe, son fossé, la contre

escarpe en terre coulante, le chemin de ronde et le glacis sur lesquels tous

les arbres du bois de Boulogne ont été sectionnés pour dégager le tir et le

regard

Les fortifications

Les fortifications

|

| |

De

septembre 1870 à octobre 1871, pendant le siège de

Paris, se trouve un canon longue portée qui éveille la curiosité des parisiens.

Ce canon de la marine nommé « Joséphine », de 190mm monté sur un

prototype d’affût à éclipse qui est inventé par le vice-amiral LABROUSSE. Cet

affût est destiné aux canons des tourelles des navires. Il permet de charger le

canon et de pointer le tir à l'abri derrière le parapet de l'enceinte. Le tir

s'effectue en "barbette", c'est à dire au-dessus du parapet. Le canon

se rehausse automatiquement en gardant tous les paramètres de visée. Le tir

effectué, le canon se replace immédiatement derrière le parapet, en protection.

Il est servi par une quinzaine de matelots et trois chefs de pièce. Une

description détaillée de "La Joséphine" est lisible sur le site de la

BNF, Gallica, en recherchant l'ouvrage "La Marine au Siège de Paris"

par l'Amiral La Roncière-Le Noury (baron), commandant en chef de la division de

marins détachés à Paris.

La

Joséphine sur le bastion 40

Au début

du siège, pour 0,50 FF les parisiens aiment visiter l'enceinte bastionnée en

utilisant le chemin de fer de ceinture. Nombreux sont ceux qui descendent à la

station de Saint-Ouen pour contempler ce canon. Ce canon fut en fait de peu d'utilité, car les efforts des

prussiens ne se sont pas portés sur le côté Nord-Ouest des fortifications.

|

| |

En 1875, un tunnel est creusé au

milieu de la courtine 40/41, pour permettre la communication ferroviaire entre

le réseau du chemin de fer et les docks de Saint-Ouen. A sa sortie sur le

boulevard Bessières, une sorte de grand portail décoratif est réalisé avec deux

petits corps de garde. A l’ouest, entre le flanc est du bastion 41 et le

tunnel, une ouverture est insérée dans la muraille pour permettre à une petite

voie appelée « rue du Port-Saint-Ouen» (qui finit en impasse à 600m du

boulevard Bessières), de déboucher dans la campagne. Elle prit alors le nom de

Louis Ezechiel POUCHET (1748-1809), industriel auquel sont dus d’importants

perfectionnements dans le tissage du coton.

|

| |

En 1879, suite à la démolition d’une partie des bâtiments de

l’ancien Hôtel-Dieu annexe, occasionnée par la destruction du Pont-au-double,

on transforme en hôpital l’ancien poste caserne du bastion 39.

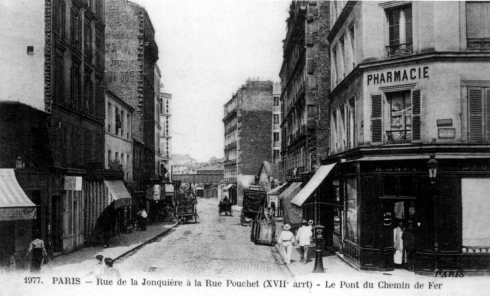

La rue de la Jonquière (en face de

Balzac) au premier plan et en second plan la caserne en 1879

|

| |

En mars 1882,

les travaux dirigés par l’ingénieur TOLLET se terminent et, le 1er décembre,

l’hôpital ouvre ses portes. Il comporte deux ailes en saillie, délimitant une

cour étroite fermée par des grilles réunies au centre par l’ancien corps de

garde transformé en conciergerie. On ajoute sur le côté deux pavillons de

briques parallèles aux ailes du bâtiment primitif.

L’hôpital dédié au médecin Marie-François- Xavier BICHAT

(1771-1802), il dispose alors de 181 lits.

De Paris vers la banlieue, se trouve successivement

un boulevard militaire de 7,30 m sur l'emplacement du boulevard Bessières

actuel, puis des buttes gazonnées, un fossé et enfin un glacis. C'est le site

principal qui borde les fortifications proprement dites, en direction de la

banlieue se situait une zone "non aédificandi" de 250m. Elle

n'intéresse que la partie du collège actuel, là où le terrain est le plus large

et également la partie arrière de l'ensemble des constructions sur la rue

Rebières.

|

| |

En 1883, le cimetière des Batignolles est de nouveau

agrandi. Dans la partie la plus ancienne de ce cimetière, d'illustres

personnages du XIXème siècle y reposent : le poète Verlaine et André

Breton. Les portes ouvertes en différents endroits de Paris qui permettent de franchir

la ligne de fortifications, tiennent lieu de péage, c'est les passages de

l'octroi dont la porte de Clichy fait partie.

|

| |

En 1893, ouverture du square des

Epinettes.

Square des Epinettes

Square des Epinettes

|

| |

A la fin XIXème siècle : A la fin XIXème siècle :

|

| |

Le nord des Batignolles est marqué par l'emprise

ferroviaire, voies ferrées, gares de marchandises, ateliers, le nord des

Epinettes voit s'installer des entreprises artisanales et industrielles tels

les ateliers de construction Gouin qui fabriquent des locomotives et autres

machines, mais on trouve aussi une usine à gaz, des dépôts de voitures.

La population des travailleurs s'y installe en

partie, ainsi que dans le sud de ces deux quartiers où s'ajoute une population

plus diversifiée.

|

| |

Au XXème siècle : Au XXème siècle :

|

| |

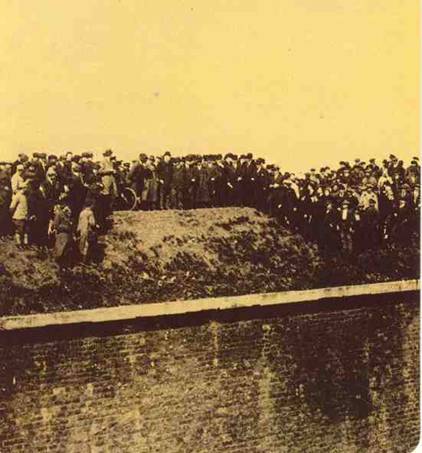

Les fortifications s'avèrent inutiles. L'idée de

Paris ville ouverte mûrit. Les fortifications sont d'ailleurs entrées dans la

mentalité parisienne de cette époque, comme un lieu de loisirs et de détente.

Les "Fortifs" sont un but de promenade du dimanche et des jours de

fête. La désindustrialisation de Paris intra-muros commence.

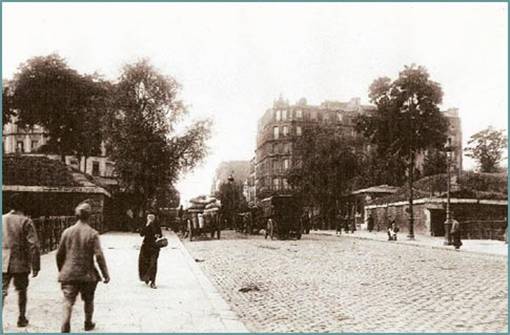

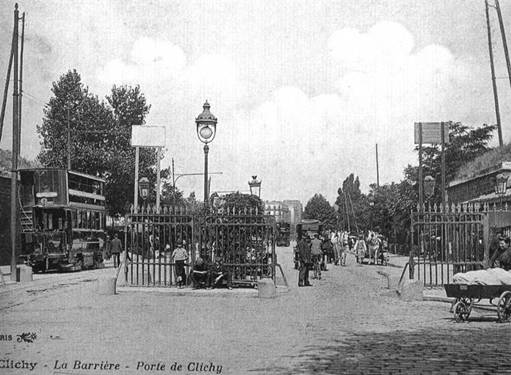

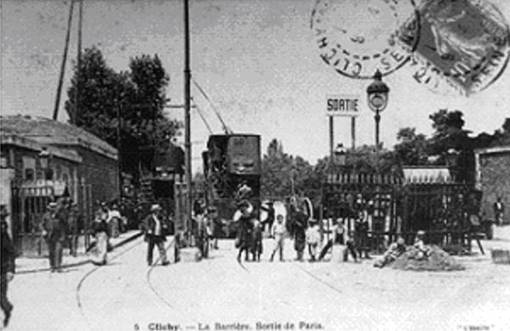

Porte de

Clichy en 1900

Porte de Clichy en 1900

L'un

des deux principaux axes de passage entre Paris et Saint-Ouen vers 1900 avec la

Porte de Clignancourt : la Porte Montmartre

|

| |

En 1902,

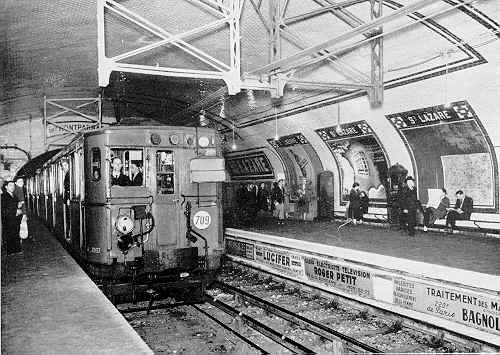

Station de métro Clichy le 17 mars 1902

|

| |

En 1905, la seconde ligne métropolitaine de la gare Saint-Lazare à la Porte de

Saint-Ouen est tracée, entre 8 et 14m de profondeur pour se terminer dans les

marnes, sous les fortifications.

|

| |

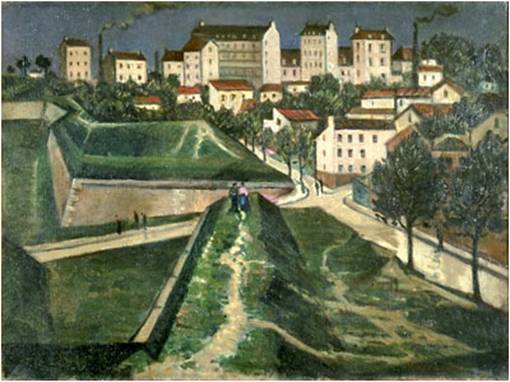

En 1913,

Les

fortifs peints par NEVINSON en 1913

|

| |

Le 19 avril 1919, les fortifications sont

désaffectées ainsi que la zone "non édificandi" concédées à la ville

de Paris. Cette dernière envisage de créer des espaces verts sur la zone

militaire et livre une grande partie des terrains des fortifications au

lotissement social de type HLM et

pour des équipements sportifs, mais l’emplacements

des fortifications fait d'abord place à des terrains vagues, souvent désignés

par le terme « la Zone ».

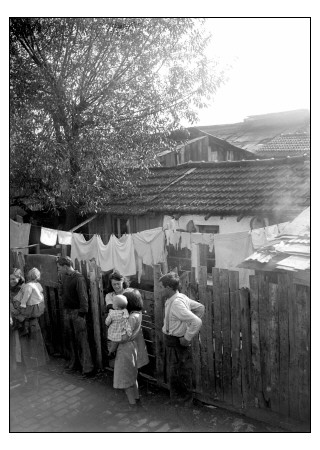

« La

Zone » n'est pas à proprement dit, l'emplacement anciennement occupé par

le mur d'enceinte, mais une bande de terre non constructible en avant du mur

d'enceinte, de son fossé et de la contrescarpe qui mesurait 250 mètres de long.

« La Zone »

« La Zone »

Le boulevard militaire permet la création d'une large

rocade intérieure: le boulevard des Maréchaux, à l'est de la porte de Clichy, le

boulevard a reçu le nom du maréchal d'empire Jean-Baptiste Bessières.

|

| |

En 1922, un centre de plein air est construit par le Duc

d’ISTIERS au milieu des fortifications dans le vieux bastion 42. Ce centre est

créé pour recevoir les enfants chétifs de la ville de Paris.

Centre de

plein air du bastion 42 en 1922

Plan des Batignolles

en 1922

|

| |

En 1930, pratiquement toutes les fortifications sont rasées,

la construction sociale est avancée. Subsistent seulement jusqu'à cette date

les passages de l'octroi dont celui de la Porte de Clichy, qui poussent les

industriels à s'établir dans la proche banlieue, en particuliers à Clichy.

Les besoins d'espaces plus vastes accélèrent le

phénomène de desserrement. Une nouvelle phase de l'histoire des Batignolles et

des Epinettes s'amorce, celle d'une conquête par les immeubles d'habitation alors

que dans cette banlieue de Clichy se prépare l'apogée industrielle.

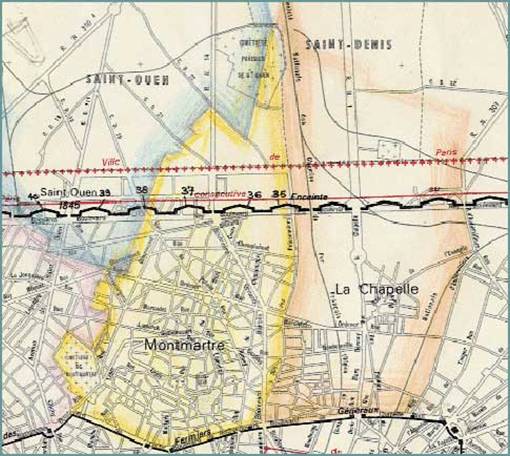

Ce plan

montre l’état des communes de Saint-Ouen, de Saint-Denis, de Montmartre et de

La Chapelle au moment du passage de l’enceinte bastionnée. Le “mur des Fermiers

généraux” est encore en fonction. La ligne rouge figure la limite du décret du

1er novembre 1859 ; les croix rouges, la limite du décret du 27 juillet 1930.

Le bastion 43 quant à lui, reste vierge de nouvelles

constructions, le fossé y est néanmoins comblé, le casernement est détruit; par

contre en bordure du boulevard Bessières, un relief accidenté témoigne des

anciennes buttes gazonnées. Les seules réalisations se placent à l'est du

bastion 43: c'est une école primaire en briques rouges avec une maternelle et

des baraquements montés sur pilotis qui servent de dispensaire à la caisse des

écoles. L’ensemble des terrains du lycée actuel forment-ils un vaste terrain de

jeux et de détente pour les enfants des alentours.

Pour franchir sans danger le boulevard Bessières on

construit un passage souterrain. La seconde guerre mondiale éclate, l'école

primaire Bessières est fermée, elle sert d'abord de refuge à des militaires

polonais qui seront ensuite envoyés en Angleterre. Avec l'occupation allemande,

l'école primaire devient un important QG, les Allemands font du bastion 43 un

terrain d'exercices.

|

| |

En 1937, le groupe scolaire « Bessières » remplace

le centre de plein air. Il est appelé comme cela, parce qu’il se trouve sur le

boulevard Bessières. Dans les années 30, toutes les écoles construites sur les

boulevards maréchaux sont en briques, et des arbres sont plantés à proximité.

Ecole

Bessières en 1937

Cour de récréation

Bessières en 1937

L'ensemble du terrain est entouré de barbelés à

l'exception d'un espace situé sur la partie est du lycée, jusqu'à l'école

primaire qui est laissée pour la récréation des enfants du quartier que leurs

mamans surveillent, installées près des murs de l'école.

A l'ouest, près de la porte de Clichy, l'ancien

bastion est percé d'entrées installées au ras du sol menant à des souterrains

qui semblent avoir servi à entreposer des armes.

|

| |

En 1938, le bastion 39 est rasé, on en profite pour rénover l’hôpital Bichat

et l’agrandir.

|

| |

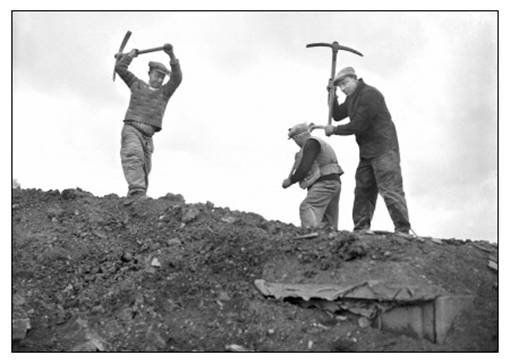

En 1939, cette année commence le début de la destruction de « La

Zone »

Destruction

de « La Zone »

|

| |

En 1940,

Place Clichy

en 1940

Porte de Clichy 1940

|

| |

Le 26 août 1944, l’hôpital Bichat est bombardé par les Allemands. Le pavillon

d’habitation du personnel hospitalier en bordure du boulevard Ney est détruit.

On déplore 10 morts et 3 blessés parmi les employés de l’hôpital.

|

| |

En 1945, avec la libération, le camp allemand reste entouré

de barbelés, car il est miné. Les opérations de déminage ont semble-t-il,

commencé par l'est, aussi la partie proche de la porte de Clichy, limitée par

la rue Saint-Just crée avant la guerre, et qui coupe le collège actuel du reste

de l'établissement, demeure interdite.

La « Zone » est complètement détruite.

Communiante sur les buttes gazonnées du

bastion 43 en 1945

|

| |

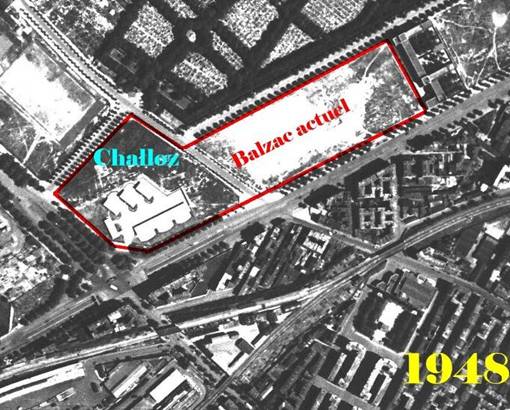

En

1948, de nouvelles constructions

apparaissent sur le bastion 43. Les habitants du

quartier des Epinettes, en bordure du boulevard, à la porte de Clichy, voient

surgir des baraquements préfabriqués.

Photo aérienne de 1948

|

| |

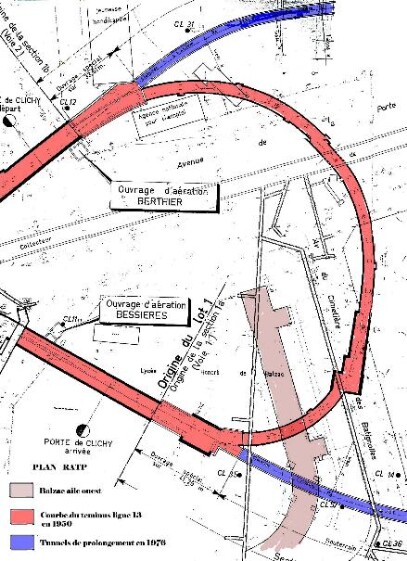

Pendant les années 1950, la présence de la boucle du terminus de la ligne de métro 13

bis à la porte de Clichy, passant sous le collège actuel a nécessité des

travaux particuliers. Il faut enjamber les tunnels du métro par des sortes de

ponts jetés sur des piles qui descendent au niveau des souterrains. Le long de

la façade nord, deux galeries de service superposées longent un mur qui porte la

façade. Le prolongement futur de cette ligne de métro est prévu.

Boucle du terminus métro 13bis

Rame Nord-Sud sur la ligne St Lazare

– Pt de Clichy

|

| |

En

1952,

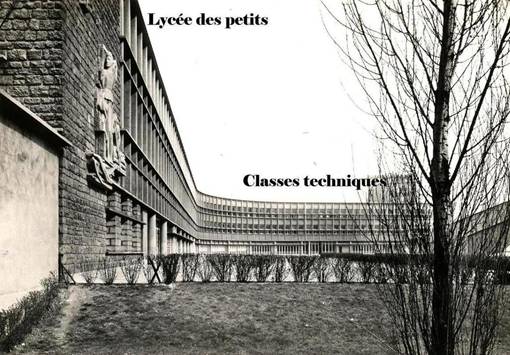

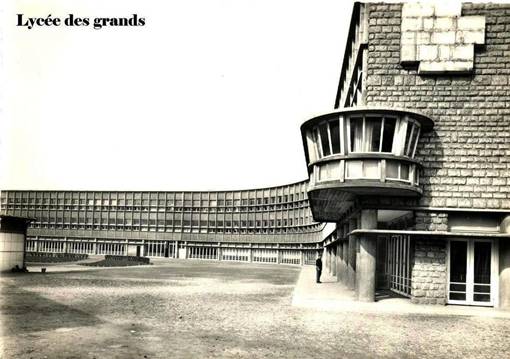

Lycée

Balzac en 1952

|

| |

En

1954, le

quartier des Epinettes en forme de V limité par l'avenue de Clichy, l'avenue de

Saint-Ouen est peuplé de 60803 habitants sur 137 hectares à un aspect plus

populaire, et c'est sur ses bords que le lycée va être construit, ce quartier

garde encore au nord-est une forte zone industrielle et artisanale avec de

nombreux garages, seul exception l'enclave de la cité des Fleurs, bordée

d'agréables maisons de villes précédées de petits jardins à l'aspect cossu.

Au sud, un tissu d'immeubles haussmanniens s’établi.

Aux catégories sociales fortement représentées, employés et ouvriers qualifiés

s'ajoute celle d'ouvriers non qualifiés et de manoeuvres.

Les indices de revenus imposables sont faibles 83 à

88 sur une échelle allant de 76 à 180 sur l'ensemble de Paris, les prix de

l'immobilier sont parmi les plus bas comme ceux de l'est de Paris: les appartements

de 1 à 2 pièces dominent, 54% des appartements n'ont pas de WC intérieurs, il

existe un fort pourcentage de meublés.

|

| |

En 1957, pour développer un enseignement technique

du second degré dans les domaines de l’administration et de la gestion des

entreprises, du commerce et du tourisme l’École Nationale de commerce (E.N.C.)

est construite boulevard Bessières.

ENC en 1957

|

| |

En 1962, le quartier des Epinettes est l'un des rares qui voit sa

population encore augmenter, elle atteint son maximum avec 63383 habitants. Ce

quartier est en phase avec le baby-boom de la seconde guerre mondiale alors que

Paris a déjà amorcé son vieillissement. Forte fécondité, plus forte mortalité,

jeunesse de la population telles sont les caractéristiques de ce quartier.

Le taux de fécondité reste élevé 2, 1 à 2, 3 par

femme en âge de procréer par rapport à la moyenne parisienne qui est de 1,99.

L'indice de mortalité compris entre 116 et 122 pour un indice moyen parisien de

100 est également fort. L'âge moyen de la population est inférieur à la moyenne

de Paris qui est de 39,2 ans, soit 36ans, et la population étrangère est une

des plus faibles de Paris.

Ainsi tant en ce qui concerne la démographie que la

population active, le cadre de vie, le quartier des Epinettes est représentatif

d'un lieu de transition parisien plus tourné vers l'est que vers l'ouest,

encore enraciné dans le passé des quartiers périphériques de la ville.

L'évolution des années 1950 à 1960 ne retouchera pas ce tableau.

|

| |

En 1965,

Boulevard

Bessières 1965

Boulevard Bessières 1965

|

| |

En 1966,

Lycée

Balzac 1966

Lycée Balzac en 1966

Plan du bd Bessières en 1966 (cliquer ici pour agrandir le plan)

|

| |

En 1976, débutent les travaux qui doivent conduire la ligne 13 bis de la porte de

Clichy, jusqu'à la station Asnières–Gennevilliers en proche banlieue. Deux

décrochements à partir de la boucle du terminus sont créés. L'un d'eux provoque

la création d'un nouveau tunnel qui passe plus à l'est sous le collège. Ainsi, au rez-de-chaussée, on peut sentir, si l’on y

prête attention les vibration des métros qui passent…

|

| |

En

1977,

Angle de

la rue de la Jonquière et de la rue Pouchet 1977

|

| |

En 1980, le

square des Epinettes est agrandi et réaménagé. Construction de notre immeuble

au 65 boulevard Bessières.

|

| |

En 1987, le

bastion 44 de l’immense fortification qui par miracle est toujours existant sur

le territoire de Clichy, avec ses 300m de flanc à flanc, est le seul survivant,

dans son intégralité, des 94 bastions qui entouraient Paris en 1870. Il est

totalement égaré sur les vastes propriétés de la SNCF en arrière des anciens

ateliers de montage et de peinture des décors de l’Opéra. Un début de

démolition ayant été constaté cette année.

|

| |

En 1988, une

demande de classement du bastion 44 est déposée à la commission du Vieux Paris

sans résultat.

|

| |

En 1999,

après des études de programmation et de diagnostique demandé par le Ministère

de l’Intérieur, des travaux dans la caserne qui était occupée par le Ministère

de la défense sont entrepris, afin d’installer une partie des services de la

Préfecture de Police, au 46 boulevard Bessières.

|

| |

Au XXIème siècle : Au XXIème siècle :

|

| |

En 2000, inauguration du nouveau Centre de Police au 46 boulevard

Bessières, qui rassemble la direction de la Police urbaine de proximité (8ème,

16ème et 17ème arrondissements de Paris), la direction de

l’ordre public et de la circulation (1er, 2ème, 8ème,

9ème, 16ème et 17ème arrondissements de

Paris), la direction de la Police judiciaire (1er, 2ème,

3ème, 4ème, 8ème, 9ème, 16ème et

17ème arrondissements de Paris).

Centre de Police en 2000

|

| |

En 2002, une nouvelle demande de classement du bastion 44 est déposée à la

commission du Vieux Paris, toujours sans résultat.

|

| |

En 2005,

suppression des deux souterrains pour les piétons situés boulevard Bessières

(au niveau de la rue de la Jonquière et de la rue Paul Brousse). Elargissement

des trottoirs du boulevard. Généralisation du stationnement payant.

|

| |

En 2007,

rénovation de l’École Nationale de Commerce. Création d’une station de

location de vélo, de type Vélib’ sur le boulevard Bessières.

Dessin du projet ENC 2007

|

|